カメに発生する病気のほとんどは、飼育環境の不備や単に飼い主さんの勘違いなどに起因している場合が多くあります。爬虫類の代謝は、哺乳類と異なりとてもゆっくりとしているので、病気の発症の過程も急性のものは少なく、徐々に悪くなってくるものが少なくありません。気づいた時には、かなり重症になっていることもあります。日ごろから、変ったことがないか、注意して観察しておきましょう。そして、気になることがあれば、あまり様子を見ず、専門家や獣医師に相談しましょう。

●代謝性骨疾患(MBD)

カルシウム、リンなど骨や甲羅を形成するミネラルの過不足や、ビタミンD、紫外線などのカルシウム吸収に関わる要素の欠如、腎臓、上皮小体の疾患などによって引き起こされる骨の代謝異常の状態をいいます。

正常にカルシウム吸収が行われないと、血中カルシウム濃度が下がり、体内の骨や甲羅から破骨吸収がおこり、結果として骨の異常を引き起こします。

◎症状

上手く歩けなくなったり、甲羅が軟らかくなったり、甲羅の形成異常が起こりいびつな形のカメになってしまいます。

この病気は、ヌマガメ、リクガメに問わず発生します。

◎治療

治療には飼育環境と食餌に関する両面からの指導を行います。また、一度変形してしまった骨や甲羅は元の形に戻ることは困難です。極度に低カルシウム血症を起こしているときは、注射によってカルシウムやビタミンDを補う処置が必要となる場合があります。

甲羅の変形をきたしたアカミミガメ

●内部寄生虫

カメの便を調べるといろいろ寄生虫が発見できます。特に野生採集個体(WC)である場合は、数多くの寄生虫に感染しています。また、糞便に小さな白い便が温浴させた水の中や、糞便の上に白くて細い虫体を確認することができます。

多くは無症状のまま過ごす為、駆虫に関しては賛否両論いろいろな意見があります。しかしながら、平常時は問題なくとも、何か体調が崩れた時やストレス環境下に置かれたりすると、免疫力が低下し、一気に虫の数を増し、寄生虫による害を引き起こすことがしばしばあります。

◎症状

寄生虫感染症の症状は様々で、食欲不振、元気消失、痩せてくる、下痢、腸閉塞、貧血を呈すことがあります。

◎治療

内部寄生虫疾患の治療には、基本的に検便→虫の同定→駆虫薬の投与という段階を踏みます。内部寄生虫には、線虫類、条虫類、原虫類などがあり、虫が出たからといってむやみに市販のクスリを飲ませるのは避けなければなりません。無効な治療は、かえってカメに負担をかけてしまいます。爬虫類診療可能な動物病院にて検便を行い、内服薬の処方を受けましょう 。

ヤマガメに見られた線虫 ロシアリクガメに見られたギョウ虫卵

●膿瘍

外傷やダニの咬傷、不衛生な飼育環境から細菌感染を起こし、体表または体腔内に膿瘍を形成します。膿瘍とは、簡単にいうとばい菌によって生じる膿の塊のことです。

膿瘍の内容物は、哺乳動物のゲル状ではなくカメのそれはチーズ状のぱさぱさとした膿が特徴的です。

◎症状

体表に「こぶ」のような塊が出来ます。腫瘍のように見えることがあります。

◎治療

膿瘍を切開し内容物を完全に掻爬して、その後、消毒、抗生物質の投与などを行う必要があります。カメの中耳炎は特徴的で、膿が中耳に溜まることにより、中耳を覆う皮膚が突出します。

チズガメの頚部にできた膿瘍

●呼吸器疾患

カメは、いうまでもなく外気温動物で、自分の体温を自ら維持することができません。気候の変化や飼育環境の不備で、気温湿度の低下、ストレス、不衛生な環境などから鼻水をたらすことがしばしば見られます。カメは、呼吸器疾患には弱い一面があり、放っておくと死につながることもあります。鼻水などと甘く考えずに、早めに獣医師の診断を仰ぎます。

◎症状

初期の段階であれば、鼻水や目やになどが見られることがありますが、進行すると、頸を伸ばし、上を向いて口を開け呼吸するようになる、キューキューなどの呼吸音が激しくなる、食欲不振、元気消失などがみられます。

◎治療

軽いときであれば、飼育環境の見直し、湿度の調節などで治まることがありますが、重症になると抗生物質の投与、輸液などを行い二次感染、脱水、栄養補給などを行います。細菌やウイルス、真菌(カビ)などで引き起こされるのでそれに対応する集中的な治療が必要です。

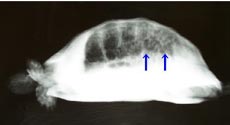

鼻水を垂らすケヅメリクガメ 肺炎のヘルマンリクガメ(レントゲン写真)

肺の後部にもやもやとした炎症が確認できる